Meu primeiro livro foi As aventuras de Alice no país das maravilhas. Presente de conclusão da alfabetização. Era um daqueles volumes enormes, ilustrados, com pequenos trechos da história escritos em letras garrafais e que não custavam muita energia ao pequeno leitor. Diante daquele livro, eu me via absorta do mundo incolor que cercava minha infância e um mundo “exclusivamente meu” se colocava à minha frente: o mundo pincelado pela fantasia. Guardei comigo essa memória, mesmo depois que o livro se foi, perdido em uma mudança de endereço (pelo menos essa foi a versão que me contaram sobre o desaparecimento do volume). Trouxe para mim outras edições dessa obra ao longo da juventude.

Dediquei o mês de maio a temas indígenas. O mote foi a leitura de Indígenas de férias, de Thomas King (2022). A ficção conta a história da viagem pela Europa de Mimi e Bird, uma Blackfoot e um grego-Cherokee, em busca de um objeto de família levado ao velho mundo por Leroy Bull Shield, tio de Mimi. O roteiro da viagem do casal tem como referência os cartões postais enviados pelo tio que estava na Europa (não voluntariamente), participando de shows de Faroeste. A partir de Praga, não chegam mais notícias sobre Leroy, que é dado como desaparecido.

À medida que se avança na leitura, certo enfado abraça o leitor. A narrativa poderia facilmente se reduzir à descrição da rotina de viagem de um casal que já não possui afinidades. Ele, depressivo, acompanhado por meia dúzia de demônios imaginários como Kitty, a catastrofizadora, e Eugene, o sabotador. Ela, a leitora do guia de viagem, a que sempre escolhe os passeios do casal, a que nomeia os demônios do companheiro, a que “diagnostica” cada mal estar do companheiro como doenças graves, a que descredibiliza suas conversas com o amigo Oz durante o café da manhã, afirmando se tratar de uma presença imaginária.

A obra poderia passar ao leitor como um texto sem pretensões. Poderia, não fosse a quantidade de não ditos. No livro O ato da leitura, Wofgang Iser (1999) colocou a questão da interação entre texto e leitor considerando a existência de espaços para uma interação produtiva de comunicação. Desconhecendo a experiência do outro, o leitor preenche espaços “vazios” do texto com sua interpretação, fantasias, imaginação.

Dentre os não ditos de Indígenas de férias, aponto a própria questão indígena. Melhor dizendo, sua ausência. Mimi e Bird passeiam diariamente por atrativos de Praga e ela, em regra, se sensibiliza com diferentes pautas. No Museu Kafka, sente falta de mulheres entre as esculturas que chamam atenção dos turistas. Na estação ferroviária Budapeste Keleti, se choca com a quantidade refugiados e, mais ainda, com o tratamento dado àquela multidão de pessoas em situação de privação. Apenas a causa indígena parece não encontrar lugar entre as atenções dos protagonistas.

Não fosse pelo título, dificilmente se saberia que se trata de um casal de duas diferentes etnias de povos originários. A todo momento, Mimi e Bird são confundidos com americanos. O tal objeto de família, nomeado como “bolsa Crow”, é algo que Mimi simplesmente desconhece. Em suas visitas a museus e cartórios, o casal pesquisa pela ascendência grega de Bird – nenhuma pesquisa pela bolsa é colocada, tampouco pelo fim do tio Leroy. O desaparecimento de um ancestral indígena não causa nenhuma indignação ao casal protagonista.

Os demônios de Bird tem nomes ocidentais. A traição de Bird a Mimi foi similar, na forma, no discurso e nas motivações, à do americano que está noivo de Sofia. Todos os pratos que apreciam são ocidentais. Todas as vestimentas descritas são ocidentais. Quando encontram uma famosa e refinada cafeteria de Praga, na véspera da partida de volta para o Canadá, Mimi observa as pessoas pelo lado de fora e comenta que todos, lá dentro, são iguais a eles dois.

A revista que acompanha a edição de que disponho traz uma entrevista com o autor. Ele afirma se opor à expectativa das pessoas pelo estereótipo de indígena, ao qual chamou de “índio morto”. Suas personagens são indígenas contemporâneos, ocidentalizados. O traço indígena presente na obra é a contação de histórias e uma dose de humor ao qual trata como “ativista”.

Para atender à necessidade da família de Mimi por uma resposta ao desaparecimento de Leroy e do artefato de memória que levou consigo, eles aceitam uma narrativa imaginada e escrita por Oz. Assim, o casal inclui na mala uma narrativa aceitável para contar aos seus.

De modo semelhante, porém menos pautado sobre a ironia e mais sobre o mal-estar dos tempos contemporâneos, o filme A febre (Maya Da-Rin, 2019) apresenta um protagonista indígena que trabalha como vigilante noturno no Porto de Manaus. Justino vive na capital amazonense há vinte anos. Sua rotina é citadina: emprego formal, comida não indígena na mesa. Sua filha atua profissionalmente na área da saúde.

Embora pareça adaptado à vida urbana, Justino padece com uma febre intermitente que a medicina ocidental não consegue tratar. Seus parentes se preocupam e o convidam a voltar à vida na aldeia. Ele até imagina que seria bom estar na mata, caçar, sentir o tempo passar na companhia dos seus. É Justino quem conta uma lenda indígena à criança durante a noite, transmitindo um saber ancestral à nova geração. Entretanto, ele não concorda em abandonar o presente que vive na cidade, não oferecer condições para que a filha, já aprovada para cursar medicina na Universidade de Brasília, concretize sua conquista. Ele se entristece com as notícias de que os rios e matas já não oferecem comida conforme a necessidade de seu povo, mas não toma como sua a militância pela qualidade de vida dos povos originários.

O mal-estar de Justino é intensificado pelos constantes questionamentos sobre sua raiz – o irmão, diante da negativa à proposta de voltar à aldeia, afirma que Justino “virou branco de vez”; o novo colega de trabalho afirma ter deixado o emprego na fazenda porque lá havia “muito índio, mas índio de verdade” o que o levava a dormir abraçado à sua arma. É fato que a língua materna falada no lar, ainda que a língua portuguesa seja falada no trabalho, ou ainda, que a transmissão do saber ancestral pela contação de histórias não são suficientes para estabelecer uma narrativa identitária para Justino. Curiosamente, Justino silencia nesses momentos. Não há uma narrativa de si preparada para atender à demanda externa por um posicionamento.

A febre conta com diálogos impactantes, mas é no campo da fotografia feita por Barbara Alvarez que a metáfora maior se materializa. Longos planos gerais, lentos movimentos ópticos fechando o enquadramento sobre o protagonista. As cores na luz e nos objetos que compõem os cenários do ambiente de trabalho contrastando com a enorme profundidade tonal dos ambientes privados de Justino. São contradições colocadas pela imagem. A postura estática do protagonista no exercício de sua função que invade sua rotina pessoal, colocando em suspenso qualquer movimento interior face às pressões externas. A paisagem natural ao redor de sua morada e a paisagem artificial ao redor de seu trabalho, o mesmo funcionando nos sons diegéticos. A escuridão no lar e a intensa luz artificial no trabalho. A pequenez de Justino junto à imensidão de contêineres empilhados ao seu redor.

A febre da personagem soa como um ponto de conflito entre o lugar cultural complexo em que Justino se encontra e o lugar simplista, estereotipado, onde desejam posicioná-lo. A narrativa do indígena ocidentalizado, aquele que não cabe com pureza e totalidade no título de “indígena” nem no de “não indígena”, não é aceita.

Por fim, gostaria de relatar uma experiência pessoal. Recentemente, tive a oportunidade de participar de uma vivência indígena organizada por uma agência de turismo. Me reservo a não mencionar o nome da etnia, da localidade e da agência. O pacote turístico contemplava uma trilha até uma cachoeira dentro da reserva indígena, almoço em restaurante na aldeia, banho de rio e ritual de purificação com ervas. Nosso guia local nos ofereceu pintura facial e sessão de fotografias de sua autoria.

O grupo era pequenino e o entusiasmo era grande. Desde a trilha, fomos apresentados pelo guia a tipos de cipós e árvores, tipos de animais, sempre com suas respectivas lendas. De cada elemento apresentado, o nome popular e o nome indígena figuravam em primeiro lugar. Após o banho de cachoeira, recebemos a pintura com tinta líquida artesanal de urucum e lápis de olho convencional. Fomos, um a um, a caracterizados com arma e vestimentas indígenas. As poses para as fotografias foram cuidadosamente dirigidas e captadas pelo guia local.

Em certo trecho do passeio, uma criança perguntou a que animal pertenceu os dentes que estavam no colar do guia, que respondeu com graça e carinho: “esse aqui é de mentira – eu usei osso de boi para fazer assim, como se fosse dente”. Quando perguntei se seria possível caçar com aquela lança tão grossa e pesada, ele respondeu “não, essa aí é só para fotos”. Perguntado pelo cocar, disse “esse custou dois (mil) porque tem penas de arara azul que não é nativa daqui; essa amarração aí eu nem sei como se faz”. Efetivamente, havia ali uma narrativa.

Na experiência de leitura da obra de Thomas King, senti que o processo colonizador foi bastante eficaz. Tão eficaz que a pauta indígena não encontrou lugar em meio a tantas discussões, paisagens, encontros.

Já na experiência com o cinema, a ênfase recaiu sobre a característica lacunar do processo de legitimação da condição indígena da personagem principal. Todos querem um posicionamento, exceto o alvo da cobrança. Resulta a cobrança em uma pressão descabida e doentia para Justino, para quem o fenômeno parece não se resolver por meio de uma resposta pessoal ao processo de dominação cultural.

Quanto à experiência na aldeia, concluo que o processo colonizador recebeu a resposta que desejava: quando cobrados por uma narrativa fundadora, por uma imagem indígena congelada no tempo, os povos originários a ofereceram. A certo custo financeiro, claro. Eis aí uma saída genial para salvaguardar a memória, o cotidiano e a plasticidade da cultura indígena em sua devida privacidade, sem se fechar ou sucumbir ao inevitável contato com o Ocidente e o capitalismo.

Creio que Iser ficaria satisfeito se pudesse conferir essas diferentes maneiras de interação entre texto e leitor, pois, se há algo que não aceita controle e previsibilidade é a capacidade do leitor de interagir com o texto.

Assim, se a obra literária de Thomas King se exime de apresentar um indígena tradicional ou de colocar a pauta indígena em evidência, esse “vazio” do texto nos convida a ir em busca do desaparecimento da voz indígena na própria história do processo civilizador.

Se a obra fílmica de Maya Da-Rin apresenta, mas não responde, às pressões sociais contemporâneas por uma narrativa que classifique claramente o indígena, esse “vazio” no texto nos convida a pensar na contradição de defender uma identidade acabada ou abrir-se ao processo civilizador em tempos de intensivas trocas e movências culturais planetárias.

Se a experiência com os indígenas que abraçaram o turismo soar como algo estereotipado ou risível pela franqueza com que o guia “desencantou” os elementos “típicos” de sua cultura, esse “vazio” fica como um convite a fruir uma narrativa elaborada dentro das regras do jogo capitalista.

Santa Maria da Vitória, 13 de junho de 2022.

Possui graduação em Comunicação Social com habilitação em Rádio e TV (2005) e mestrado em Cultura & Turismo (2008) pela Universidade Estadual de Santa Cruz; possui doutorado em Memória: Linguagem e Sociedade (2017) pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Oeste da Bahia. É líder do grupo de pesquisa Imagens do contemporâneo - ICon (UFOB). É membro do grupo de pesquisa Cinematografia, expressão e pensamento (UFF) e filiada à Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual (SOCINE) e à Associação Brasileira de Cinematografia (ABC). Tem experiência nas áreas de Memória e Multidisciplinaridade, Comunicação e cultura, Teorias da Comunicação, Sociologia da Comunicação, Teorias e métodos da Pesquisa Científica, Fotografia, Linguagem audiovisual e Estudos da Imagem.

REFERÊNCIAS:

A febre. Direção: Maya Da-Rin. Produção: Maya Da-Rin, Leonardo Mecchi, Juliette Lepoutre. Produtoras: Tamanduá Vermelho, Enquadramento Produções (Brasil). Brasil/França/Alemanha. 2019, 98 min.

ISER, Wolfgang. O ato da leitura: uma teoria do efeito estético. Tradução: Johannes Kretschmer. São Paulo: Ed. 34, 1999.

KING, Thomas. Indígenas de férias. Porto Alegre: TAG - Experiências Literárias, 2022.

O jornalista e escritor paraibano Luiz Gonzaga Rodrigues sempre sonhou em ser poeta e escrever romances, mas emprestou o seu olhar atento e a sua sensibilidade para analisar o cotidiano, enriquecendo à crônica paraibana. Compreendido como patrimônio da imprensa e da literatura paraibanas, descrito por Costa (2013, p.3) como “[…] uma instituição viva, na qual estão preservados mandamentos não escritos da ética profissional, e testemunho singular do mundo”. Gonzaga Rodrigues, como é conhecido no âmbito profissional, é alagoa-novense nascido no dia 21 de junho de 1933, no Engenho Vitória, no brejo paraibano, região metropolitana da cidade de Esperança (PB), mais precisamente em Alagoa Nova (PB). Desde cedo se interessou pela literatura tendo como início os cordéis.

Gonzaga Rodrigues traz consigo as memórias de sua infância, do cheiro da cana de açúcar, do melaço, o cheiro do Brejo. Criança tímida foi educado para ingressar como Padre, mas criou ele mesmo sua “igreja” literária.

Para escrever, não basta saber, conhecer, dominar, é preciso viver, sentir na alma e na carne as emoções daquilo que se escreve. É assim que o jornalista Gonzaga Rodrigues descreve a fórmula que usa para mover a engrenagem da escrita. (NUNES, 2013, p 9). Com todo esse talento, foi efetivo em sua contribuição na criação do curso de Comunicação Social e a habilitação acadêmica, na UFPB, no final dos anos 1970.

Sua trajetória autodidata de jornalista e literato o consagrou como um dos mais respeitados cronista paraibano, capaz de pintar e lapidar o cotidiano da cidade sobre papel.

Sua bem sucedida e respeitada trajetória é reconhecida pela Academia ao lhe ser concedido o título de Doutor Honoris Causa (Imagens 1 e 2) pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em cerimônia realizada em junho de 2009, no auditório da Reitoria, ocasião em que o Reitor da época o concedeu a maior honraria acadêmica da universidade e assim, Gonzaga Rodrigues teve seu mérito intelectual reconhecido pela comunidade acadêmica.

Imagem 1: Livro da Solenidade de concessão do Título a Gonzaga Rodrigues

Imagem 2: Registro de Gonzaga Rodrigues na solenidade de recebimento do título de Doutor Honoris Causa.

Gonzaga Rodrigues um escritor nato, reconhecido pela crítica literária através de sua habilidade em usar a linguagem para expressar ideias, e essas ideias normalmente contribuem para ampliar a cultura da sociedade pessoense.

Para o escritor Gonzaga, não basta escrever, é preciso escrever com a alma. Assim, Gonzaga traça seu percurso entre a sensibilidade e a inteligência ao escrever com sentimento que alia técnica, emoção e razão. A linguagem é o sussurro das palavras pronunciadas; a obra, sua espacialização, principalmente no que toca à cidade João Pessoa; já a literatura é o elemento “por onde passa a relação da linguagem com a obra e da obra com a linguagem” (FOUCAULT, 2000, p. 140). A literatura é o elemento que permeia a relação entre a linguagem, a obra e a memória. Esta, por sua vez, possibilita revisitar o passado, e permite relembrar e recriar acontecimentos com as percepções presentes. Desse modo, a literatura pode ser reconhecida como meio privilegiado para a apreensão de aspectos da constituição da memória coletiva, tão bem explorada nos escritos Gonzaguianos. A literatura de Gonzaga Rodrigues com predominância em formato de crônicas o consagra à imortalidade na Academia Paraibana de Letras, em agosto de l993.

Com base nessa perspectiva, o escritor interpreta as intenções complexas dos atores sociais da época, bem como das classes sociais. Nas entrelinhas de suas crônicas, mostra as questões identitárias da cidade de João Pessoa (PB). A fidedignidade, inerente em seus escritos, está relacionada aos aspectos, temporal e social, revelados através da menção a várias épocas e permeadas nas entrelinhas de suas crônicas.

Parafraseando Lima Barreto, podemos dizer que Gonzaga Rodrigues deixa fluir os significados mais secretos dos seres que sua memória sensível recuperou. A sua figura nos permite entrever, através de seu movimento em meio a um mundo de letras, espaços e instituições, as transformações pelas quais passou e ainda passa o cotidiano paraibano. Para conhecer mais sobre Gonzaga Rodrigues e explorar seu universo literário fica o convite!

João Pessoa, 26 de Novembro de 2021

Professora da Universidade Federal da Paraíba no Departamento de Ciência da Informação, Vice-líder do Grupo de Pesquisa e Estudo em Cultura, Informação Memória e Patrimônio (GECIIMP) cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq. Coordenadora do Curso de graduação em Arquivologia UFPB (2020-2021). Doutora em Ciência da Informação, pelo Programa de pós Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, Mestre em Ciência da Informação, pelo Programa de pós Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, Bacharel em Arquivologia pela Universidade Federal da Paraíba. Possui graduação em Fisioterapia pelo Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ (2002). É especialista nas áreas de Saúde Pública pela FACISA (2003) e Recursos Cinesioterapêuticos pela UFPB (2004). Desenvolve pesquisas junto as seguintes temáticas: Ciência da Informação; Memória; Arquivologia; Arquivos Pessoais; Representação e Recuperação da Informação; Acesso e Uso da Informação e Fontes de Informação.

O cinema brasileiro segue, há tempos, criando narrativas que retratam personagens da história do país. Ao abordar a trajetória revolucionária de Carlos Marighella, o diretor Wagner Moura adentra nessa tradição cinematográfica, movimentando, com Marighella (2019), as memórias de luta do inimigo número 1 da Ditadura Militar que se instaurou no Brasil a partir do Golpe de 1964.

Figura: Na cena, Carlos Marighella com o filho nos braços enquanto os militares marcham na rua.

A tensão social causada pela obra decorre do fato de acionar tais memórias no presente, num contexto político em que os militares retornaram ao poder (digamos, desde 2016), recorrendo aos mesmos símbolos de opressão da narrativa autoritária anterior, a qual adjetivava qualquer oposição política conforme as conveniências de se auto denominarem “patriotas” e “moralistas”. Nesse sentido, os grupos revolucionários recebiam as alcunhas de terroristas, baderneiros ou bandidos, numa tentativa de inventar um inimigo simbólico para ser combatido pelo próprio governo. Por isso que, hoje, as memórias de Marighella são tão indigestas, para uns. Elas foram escondidas pelos militares da época e resgatadas graças à Comissão Nacional da Verdade, criada em 2011, no governo Dilma Rousseff. Elas carregam uma força capaz de desestabilizar a farsa narrativa do atual governo brasileiro. Razão que talvez explique a censura em seu lançamento nacional.

Em seu filme, Wagner Moura remonta um Brasil entre 1964 e 1969 a partir do ponto de vista de Carlos Marighella, em seus últimos anos de luta política. De um lado, as práticas autoritárias cometidas pelos militares, como a censura aos meios, a corrupção, a tortura, as perseguições e os assassinatos. Do outro lado, as estratégias de resistência do grupo revolucionário armado. A narrativa cinematográfica oferece uma versão audiovisual dessas memórias. Assim, o filme não deixa de ser um recorte feito a partir de escolhas, tanto das memórias quanto dos elementos plásticos para traduzi-las para o cinema. Observa-se, no geral, uma obra realista, arrojada, comovente e impactante, cujas tomadas de decisão são a marca da autoria e do afrontamento político do diretor. Para não me alongar, destaco duas canções usadas no filme: Monólogo ao pé do ouvido, de Chico Science, e Pequena memória para um tempo sem memória, de Gonzaguinha.

A letra da música de Chico Science faz referência a uma série de outros líderes revolucionários da história do Brasil, numa crítica à cultura dos autoritarismos políticos. Ele canta: “o homem coletivo sente a necessidade de lutar”. E completa: “são demônios, os que destroem o poder bravio da humanidade”. O uso dela na cena inicial, do assalto ao trem, não apenas justifica a ação do grupo, como também evoca outras memórias de resistência. Ao mesmo tempo, como se trata de uma música dos anos 1990, fora do tempo reconstruído no universo fílmico, a canção também demarca o tempo presente da obra, da realização do diretor e do seu investimento poético, revelando um jogo inventivo com memórias que transbordam da tela para trazer à tona outras lutas no presente.

Já a cena em que o filho de Marighella entra no mar sozinho, sob os versos de Gonzaga Jr. “memórias de um tempo em que lutar pelo direito é um defeito que mata”, de uma canção que critica veementemente o modus operandi da ditadura que matou Marighella e outros, sintetiza a trama do filme. Na cena, a música aponta para a relação traumática vivenciada entre pai e filho, devido à conjuntura. Simultaneamente, abre, mais uma vez, as vias para o encontro entre o passado e o presente através de lembranças dolorosas, pontualmente ao flertar com outras formas de desafeto familiar, marcadas nas memórias recentes de muitos brasileiros, fruto das divergências políticas motivadas pelo retorno dessa narrativa militar que divide a sociedade. A música, aqui, demonstra como a obra articula as recordações de lutas para a luta simbólica, em várias esferas.

As memórias cinematográficas de Carlos Marighella, portanto, não deixam de ser uma estratégia de resistência. Trata-se de uma ferramenta para a batalha cultural em busca de reparações históricas no Brasil. As referidas músicas postas sobre as imagens expandem o fluxo memorialístico trazido na obra, fortalecendo-a pelas interseções das informações sobre outras lutas políticas. E, por fim, a mensagem de Wagner Moura é direta: Carlos Marighella era, de fato, um patriota. Os terroristas são os outros.

João Pessoa, 26 de Novembro de 2021

Professor de Direção de Fotografia em audiovisual do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba. Temas de interesse: direção de fotografia, imagem em movimento, documentário cinematográfico, o movimento da informação e memória. Doutorando do Programa de Pós Graduação em Ciência da Informação pela UFPB; Mestre em Linguística e Língua Portuguesa pela UFPB; especialista em Jornalismo Cultural pela FIP; e graduado em Comunicação Social - Radialismo - também pela UFPB. É também diretor e fotógrafo em audiovisual, músico profissional (contrabaixista), compositor, arranjador, diretor musical.

The book as artifact has, in its words, images, and signs of wear,

something that represents continuity over time […]. The immediate experience of

holding a book can generate memories specifics to the item at hand […]. These

books are ghosts on a cultural landscape: material, yes, but meaningful.

E. Haven Hawley.

Esse texto tem um caráter ensaístico com o objetivo de compartilhar e provocar algumas reflexões sobre o tema “marcas de proveniência”.

O livro além de um documento e um artefato é uma entidade que encerra em si uma série de memórias. Há, por exemplo, rastros da memória coletiva do momento que o autor o escreveu ou do momento que determinado editor resolveu publicar, motivado por algum acontecimento. Há também a memória de um indivíduo que, por exemplo, evocará o quão difícil foi a leitura durante a graduação ou quanto ele foi importante para destrinchar a hipótese no doutorado, ou até mesmo uma deliciosa companhia durante as férias.

Entretanto, todos esses acontecimentos evocam o conteúdo do livro, ou seja, uma parte que envolve sua entidade. Nosso foco aqui são as camadas de memória e história que ao longo do tempo cada exemplar vai recebendo, isto é, assinaturas, carimbos, dedicatórias, etiquetas etc. Elementos que sozinhos também pode remeter a outras memórias como de uma personalidade, de uma instituição, de projetos. Esse é o universo das marcas de proveniência.

E. Haven Hawley nos faz lembrar que os livros são objetos que como tais podem corporificar práticas sociais, despertar memórias, afetos, são verdadeiros espaços de recordação e narrativas. Eles, dado sua resistência maior que a nossa, criam cumplicidades entre pessoas do passado e do presente.

Como objetos, esses livros emitem outras vozes que não são dos seus produtores, mas dos seus donos, relatam os caminhos que percorreram. O código para decodificar não é tão complexo assim, exige inicialmente conhecimentos de História do Livro e no conjunto de marcas de proveniência.

As marcas de proveniência podem ser consideradas como fonte documental para tanto para compreender a história de um indivíduo quanto de uma instituição. São capazes de revelar a vida social dos exemplares (STALLYBRASS, 2016), pois carregam em si marcas de estruturas sociais, conflitos, afetos etc.

A respeito das informações que um livro pode apresentar, independentemente do texto impresso, Stoddard (1985), dentro contexto da materialidade, diz que o livro impresso possui marcas editoriais/tipográficas e marcas de uso/circulação. A compreensão da primeira categoria é mais simples, pois representa, por exemplo, o número de cadernos, o tipo (ou a letra) usado, o volume de ilustrações, assinatura ou rubricado do editor, características que são comuns a todos os exemplares de uma determinada edição.

A segunda categoria já traz alguma complexidade. A partir do que indica Stoddard (1985), pode-se desdobrar essa análise e propor, aliando a base teórica com a pesquisa e observação, que marcas de uso/circulação podem ser agrupadas junto a marcas de propriedade/posse, ambas sob a categoria de marcas de proveniência/procedência, como demonstrado a seguir.

Poucas marcas nascem com a função clara de indicar a origem e não posse, como por exemplo, a marca feita por um livreiro, por um encadernador. O livro não é dele, o que pretende é registrar quem fez e não de quem é. Ao contrário da marca atribuída por um ex-libris impresso ou manuscrito, ou o número de tombo ou o carimbo de uma biblioteca cuja função primordial é dizer “de quem é”, “a quem pertence”. Seja como for, deslocados de seu local de origem, esses elementos à luz da pesquisa constituem todos marcas ou elementos de proveniência, ou seja, sinais que de algum modo delineiam a trajetória daquele objeto.

Para concluir, voltando a ideia de memórias, a dispersão ou destruição de uma biblioteca privada ou institucional cala muitas vozes do patrimônio bibliográfico e com isso vemos a dissipação de identidades.

Salvador, 20 de Novembro de 2021

Doutor em História (UERJ), Mestre em Memória Social (UNIRIO) e Bacharel em Biblioteconomia (UNIRIO). Professor Adjunto do Departamento de Documentação e Informação do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia (UFBA). É líder do Grupo de Pesquisa e Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico e Documental. Professor efetivo do Mestrado Profissional em Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia (PPACT/MAST) onde leciona a disciplina Formação e Gestão de Coleções Especiais. Participa como convidado do Consortium of European Research Libraries (CERL) na qualidade de consultor para América do Sul e do Provenance Working Group. É membro do conselho editorial da Memória e Arte. Coordena o Grupo de Pesquisa Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico e Documental. Pesquisador do Grupo de Pesquisa em Cultura, Informação, Memória e Patrimônio (GECIMP) e Difusão do Conhecimento e Apropriação de Saberes: Acesso e uso da Informação na Sociedade (DIFUSAS).De julho de 2009 a janeiro de 2021 atuou como docente na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), onde lecionou na graduação as disciplinas na Políticas de Preservação em Acervos Bibliográficos; História do Livro e das Bibliotecas I e II e Economia do Livro: editores e livreiros no Rio de Janeiro; em duas gestões atuou como Coordenador do Curso de Bacharelado em Biblioteconomia. Integrou o comitê executivo do Rare Books and Special Collection Section da IFLA (2014-2019); foi Membro do Cultural Heritage Programme Advisory Committee (2016-2019). Já publicou livros e capítulos de livros; organizou três dossiês temáticos de periódicos, sobre História das Bibliotecas, Patrimônio Bibliográfico e Documental e Conservação Preventiva em Bibliotecas. Por duas vezes foi contemplado com a bolsa do Programa Nacional de Apoio à Pesquisa da Biblioteca Nacional. Dedica-se a pesquisas sobre Coleções Especiais; Patrimônio Bibliográfico e Documental; Conservação Preventiva em Bibliotecas; História do Livro Impresso e das Bibliotecas entre os séculos XVI e XIX; Bibliografia Material.

REFERÊNCIAS:

HAWLEY, Haven E. Reflection on the meanings of objects. In: HUBBARD, Melissa; JACKSON, Robert H. (ed.). Forging the future of Special Collections. Chicago: American Library Association, 2016.

STALLYBRASS, Peter. O casaco de Marx: roupa, memória, dor. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.

STODDARD, Roger. Looking at marks in books. Gazette of the Grolier club: new series, New York, n.51, 2000. Disponível em: http://dcmny.org/islandora/object/gc%3A10660#page/28/mode/2up. Acesso em: 01 set. 202

Ontem ao acordar pela manhã e abrir janela pude sentir o hálito fresco e musical das árvores que balançavam no horizonte, era um sinal de que seria um sábado luminoso. Por estarmos em tempos pandêmicos ao qual sofremos com o isolamento e a distância, havia alguns meses que eu e meu grande amigo Igor Messias não nos reencontrávamos pessoalmente. Ao recebe-lo em minha casa de pronto fui presenteado com alguns livros e logo ele sugeriu para o desjejum o guaraná do amazonas, da Alana. A jovial Alana nos recebeu na Galeria Fidelis, que atualmente passa por uma reforma, mas abriu uma exceção em pleno sábado para um cliente e amigo especial. Ela nos contou que trabalha há mais de 30 anos com sucos especiais e caro leitor(a), confesso que tomei o melhor guaraná do amazonas da vida. Tivemos uma sublime conversa naquela manhã e ainda pudemos apreciar as memórias da Alana que elogiou nosso tempo de amizade e nos revelou com entusiasmo e saudosismo sobre suas viagens enquanto guia de turismo antes da pandemia e de sua paixão pela natureza, além das fragilidades das relações humanas e das amizades descartáveis das novas gerações.

Assim que saímos do casarão, passamos por trás do Shopping Terceirão e logo fomos atraídos pelo cheiro pomposo que emanava de um caldeirão com fava. Pedimos duas porções e concluímos que o melhor acompanhamento seria uma bela dose de cachaça. Seguimos pela Rua Florentino Braz de nº 35 e entramos na Cachaçaria Philipéia. Ao chegarmos, pedimos duas doses de cachaça, a minha de sabor tradicional e a do meu colega uma dose temperada com gengibre. Fomos servidos e ao fundo um rádio tocava um bregão romântico, então continuamos nosso diálogo sobre a efemeridade dos amores platônicos. Havia um casal no recinto e um homem que degustava uma cachaça temperada, ao nos ouvir de relance, simplesmente se apresentou e começou a nos contar sobre suas frustações amorosas. Não lembro seu nome, mas revelou que havia abandonado tudo em São Paulo para vir morar com sua ex-namorada aqui em João Pessoa. Comentei com meu colega parafraseando o sábio Raul Seixas, “que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez”.

Ao sair da cachaçaria, sentamos em um dos bancos da praça Barão do Rio Branco e passamos a dialogar sobre velhas memórias de tempos colegiais. Refletimos sobre o quão quinze anos de amizade rapidamente se passam e o fato de sermos apenas estudantes brincalhões de fundo de sala. Hoje ele é professor de Filosofia e eu alçando alguns voos na pós-graduação, silenciamos e sorrimos orgulhosos um do outro. Alguns minutos depois, descemos pela praça até chegarmos na lojinha de discos e artigos de rock chamada Musica Urbana situada na Av. Visconde de Pelotas de nº 138. Recordamos as muitas vezes que após as aulas íamos até a loja B para ouvir música boa, comprar cds e revistas, tomar cerveja e discutir sobre as bandas de rock, ali começou minha paixão por Legião Urbana.

Terminamos a nossa tarde no Café das Letras localizado na Rua Duque de Caxias de nº 120. Recém inaugurado pelo professor Antônio Patativa, o aconchegante lugar dispõe de serviços como a venda de livros, sem contar o café expresso, a boa música e os sublimes debates literários de seus frequentadores. Prosseguimos com as ideias de alguns pensadores filósofos, música e literatura.

O anoitecer levou o sol e com ele se despediu meu amigo ao qual dei um abraço agradecendo-o pela visita, com a certeza de que deveríamos marcar outros passeios como esse mais vezes. Nos separamos e fiquei refletindo sobre o como Sócrates estava certo, “o quão pouco precisamos para ser feliz”. O quanto podemos aprender em um passeio, no cativar de um riso, no ouvir e no silenciar ou simplesmente no desabafar de algum estranho. Fico a me perguntar, quantas pessoas tem a sorte de dar um passeio socrático ao lado de um verdadeiro amigo ou amiga nos dias de hoje? Em tempos de relações líquidas e superficiais como diria o professor Bauman, estar imerso sem se afogar nos tempos de hoje é para poucos.

João Pessoa, 14 de Novembro de 2021

Atualmente é Arquivista do Conselho Regional de Administração da Paraíba-CRA/PB e mestrando do Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação PPGCI- UFPB. Pesquisador do Museu Casa de Cultura Hermano José, acervo vinculado a Universidade Federal da Paraíba. Integrante do Grupo de Estudos em Cultura, Informação, Memória e Patrimônio (GECIMP). Formado em Arquivologia pela Universidade Federal da Paraíba. Desenvolve atividades de conservação e preservação em arquivos pessoais e pesquisas concentradas nas áreas de: Conservação e preservação; Memória e patrimônio e Ciência da Informação.

Ao falar sob o tema do corpo como suporte de memória, é importante analisar alguns aspectos relacionados a essa temática. Nesse contexto, destacam-se as escritas sob os corpos, tatuagens e as cicatrizes, e como os desenhos ilustrados nas tatuagens podem facilitar a identificação de corpos ignorados no Núcleo de Medicina e Odontologia Legal – NUMOL. O que o tema vai tratar, será baseado nos capítulos, corpo, imagens e escritas do livro “Espaços da Recordação”, de Aleida Assmann.

Inicialmente, é válido ressalvar no primeiro assunto, quando a autora cita que desde a antiguidade Platão se expressou sobre o nexo entre memória e escrita, a arte mnemônica romana reforçou a coerência entre memória e imagem. Ela relata que na mnemotécnica antiga há um conceito antigo de imagines agentes, que são imagens de grande efeito que, por sua força impressiva, são inesquecíveis e por isso podem ser utilizadas como suporte memorativo. Já com relação ao corpo ela cita Proust (Em busca do tempo perdido. O tempo reencontrado) quando ele argumenta: “pernas e braços estão repletos de recordações adormecidas”, a própria autora escreve que a memória corporal de feridas e cicatrizes é mais confiável do que a memória mental.

Importante destacar que no segundo argumento vou discorrer sob as marcas dos corpos ignorados na sua possível identificação. Nesse viés, percebe-se que a relação entre informação e memória demonstrada nas imagens das tatuagens, nas feridas e nas cicatrizes, pelo Código Processo Penal – CCP, o reconhecimento oficial só por DNA, papiloscopia e arcada dentária, porém, o laudo cadavérico apresenta dois tipos de inspeção: a externa e a interna. A necropsia inicia-se pela inspeção externa que tem por prático descrever, além das possíveis lesões, os chamados fenômenos cadavéricos: flacidez muscular, livores, estado de nutrição, estatura beirada, compleição física do corpo, cor da pele, aspecto das mucosas dos globos oculares, boca, genitália e sinais privados se existirem; entre estes supracitados, ainda são lembradas as tatuagens, feridas e cicatrizes. Na inspeção interna o perito geralmente faz a incisão para a abertura da cavidade torácica e abdominal.

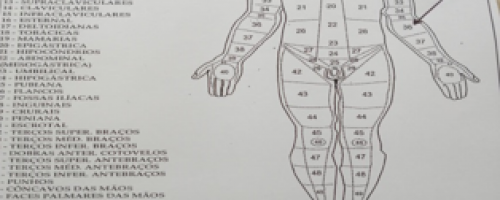

Para Assmann, a memória corporal de feridas e cicatrizes é mais confiável, pois é verdade, que em muitos casos, os familiares lembram-se dos sinais e distinguem o corpo, que serve como um suporte contendo informações, como mostra o esquema cadavérico de um determinado corpo ignorado, onde o perito descreve duas tatuagens: T1 e T2 (ver figura 1), região 18 (torácica) e 36 (terço médio do braço), respectivamente de teia de aranha, que é um sinal de engenhosidade e o escrito ‘777’ é o número bíblico da perfeição. A relação entre informação e memória demonstrada nas tatuagens, nas feridas e nas cicatrizes, conforme figura abaixo, descrita pelos peritos, são registros de memória presentes no corpo de algumas pessoas, que possivelmente facilitará o reconhecimento de um determinado corpo por parte de familiares.

Presentes em alguns corpos necropsiados, cito algumas tatuagens e um suposto significado.

• Teia de aranha – é um sinal de engenhosidade;

• Lágrima – que a pessoa já matou alguém;

• Caveira – identifica matadores de policiais;

• Palhaço – que o portador é ladrão ou pertence a uma quadrilha;

• Coração, setas, anjos, nomes de pessoa – recordação da pessoa amada;

• Demônio-da-Tasmânia – símbolo do Comando Vermelho;

• Coringa – segundo os policiais demonstram frieza e desprezo pela própria vida;

• Quatro folhas – representam fé, esperança, amor e sorte.

Finalizando, mostro que independentemente do tipo de imagem desenhada na tatuagem, ou do seu significado, como foi exposto ao longo do texto, que tem o sentido de afeto (Affekt) mencionado pela autora como principal apoio das recordações, podem causar um grande efeito, o corpo como cita Pierre Clastres, descrito no livro de Assmann, “As marcas impedem o esquecimento, o próprio corpo traz em si as marcas da memória, o corpo é memória”.

João Pessoa, 06 de Novembro de 2021.

Atualmente é Arquivista do Conselho Regional de Administração da Paraíba-CRA/PB e mestrando do Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação PPGCI- UFPB. Pesquisador do Museu Casa de Cultura Hermano José, acervo vinculado a Universidade Federal da Paraíba. Integrante do Grupo de Estudos em Cultura, Informação, Memória e Patrimônio (GECIMP). Formado em Arquivologia pela Universidade Federal da Paraíba. Desenvolve atividades de conservação e preservação em arquivos pessoais e pesquisas concentradas nas áreas de: Conservação e preservação; Memória e patrimônio e Ciência da Informação.

REFERÊNCIAS:

ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação. Formas e transformações da memória cultural. Tradução: Paulo Soethe. São Paulo: Editora da Unicamp, 2011.

Alguns pesquisadores, especialmente europeus, denominaram o século XIX de “Era dos Museus” (BAZIN, 1967), dada a relevância e o peso que possuíam tais instituições no seio das sociedades “metropolitanas” naquele século de industrialização, neocolonialismo e de positivismo. Espelho das cosmologias ocidentais em suas ambições de controle, organização, captura, perenização e representação, o museu, como fenômeno social, passou por intensas modificações e críticas nas últimas décadas do século XX.

A denominada “Nova Museologia” proclamou novas bases conceituais e práticas para o universo museológico, ao tempo em que a experimentação social e os avanços tecnológicos produziram novos modelos e possibilidades de ser, fazer e viver museus. Podemos afirmar, sem riscos, que a contemporaneidade também constitui uma nova Era dos Museus, visto que o prestígio e a quantidade enorme de projetos de novas instituições permitem aferir um cenário intenso e bastante positivo. Contudo, veio a pandemia de Covid-19…

Se vínhamos numa crescente de expansão e fortalecimento dos museus, de abertura e democratização, apesar das reduções cada vez maiores nos orçamentos e os desmontes nas políticas públicas, a pandemia forçou ao recolhimento, à contrição, à quarentena, ao distanciamento. Museus fechados, foi necessário repensar as bases de sua continuidade e existência. Mais do que nunca, as desigualdades já presentes no campo foram intensificadas e ampliadas, gerando quadros de desamparo e desemprego, atingindo especialmente educadores e educadoras que, no cotidiano, estabelecem os vínculos e as relações dialógicas com os diversos públicos (COLETIVO 4mais1, 2020; CECA-BR/REM-BR, 2020).

Os museus no século XXI ainda estão tatuados pelas assimetrias estruturais que os conformaram no século das luzes. Como parte do projeto de saber/poder europeu, dispersado pelo mundo nas contrações imperiais/coloniais, os museus ainda operam conforme códigos de separação de funções, tarefas e lugares de prestígio que são conformados em acordo com marcadores sociais de distinção e também de produção de desigualdades. Ainda temos muito o que avançar, ainda são muitos os desafios!

Numa visão genérica e talvez simplista para o espaço deste texto, gostaria de apresentar algumas questões que considero pertinente ao debate dos desafios dos museus no presente. A seguir, listo algumas dimensões que considero centrais para um repensar constante e crítico das nossas instituições. São perguntas, questões, problemas para refletirmos coletivamente:

1. Desafios Político-filosóficos: o que significa ser museu na América Latina, no Sul Global, no Brasil, no Nordeste, no Ceará, na Paraíba? Quais valores, princípios e diretrizes têm norteado a nossa existência enquanto instituições sociais, públicas e a quais interesses servimos? Quais são os compromissos que assumimos com os grupos e comunidades nos quais nos inserimos e buscamos servir?

2. Gestão: quais os impactos da pandemia na gestão das instituições? A ausência de recursos públicos gera um difícil quadro de asfixia orçamentária e, consequentemente, de pessoal. Demissões em massa, desagregação e descontinuidade de programas, projetos e ações, perda de memória institucional, de consistência de projeto e de capilaridade social. Muitos museus fechados não reabrirão no pós-pandemia ou, voltarão a receber o público com equipes fragilizadas, em número reduzido (muitos falecidos na própria pandemia). Grande complicador: na América Latina os museus são extremamente dependentes do financiamento público (conforme análises preciosas de Nestor Garcia Canclini, 1998). Atualmente, os países da região vivem uma onda de ataques ao Estado, de neoliberalização e de desmonte de políticas públicas de fomento. Como manter e expandir a malha museal em tais circunstâncias? A quais mecanismos recorrer em um momento de disputa desigual por recursos, em que todas as instituições buscam captar apoios e verbas? Planejamento museológico: necessidade de uma revisão profunda das matrizes conceituais, políticas e filosóficas que estão orientando as práticas institucionais e estão fundamentando o planejamento a curto, médio e longo prazo. Como as instituições reagirão aos desafios postos pela pandemia? Quais missões, visões e valores estão sendo ativados ou ainda serão para responder a um mundo instável e em acelerada transformação?

3. Relação museu x sociedade e função social: como o museu tem construído as suas relações com as comunidades nas quais se insere ou a quais se destina? Quais paradigmas têm orientado esta relação? Quais mecanismos de governança, controle social e participação têm sido construídos e postos em prática? O museu dialoga com a sociedade, com grupos de interesse, sociedade civil organizada ou vive sob as suas próprias perspectivas? Poder e partilha dele!

4. Os desafios da acessibilidade, da “da inclusão” e da democratização: precisamos superar as barreiras que impedem o acesso de amplos setores sociais aos museus. Foi-se o tempo em que a prática de visita a museu constituía privilégio e distinção de uma elite. Contudo, apesar de muitas conquistas, ainda precisamos repensar o quão fechados, impeditivos e restritos são nossos museus. Precisamos romper com as inúmeras barreiras e limitações.

5. Alguns desafios da reabertura: atuando em um museu que foi reaberto ao público desde outubro de 2020, com uma interrupção no funcionamento entre fevereiro e julho de 2021, considero imprescindível discutir o que serão os museus no pós-pandemia, pois, em certo sentido, já estamos vivenciando os ensaios desse momento. Considero que a oferta de ações em formato híbrido será um dos nossos grandes complicadores, mas também potenciais. Os contingenciamentos cada vez maiores, as equipes cada vez menores e das demandas de trabalho que crescem dia a dia modificarão em muito a nossa atuação. Ou seja, o que faremos? Sem respostas definitivas, considero que é fundamental experimentar, escutar, dialogar e buscar saídas criativas e em parceria cada vez mais fortalecida com nossos públicos. Implementar protocolos que garantam a segurança e a vida de trabalhadores e públicos é fundamental numa reabertura gradual, segura, consciente e sanitariamente balizada.

A lista de desafios poderia ser bem maior, mas o espaço é curto. A partir das reflexões que tenho feito nesse período pandêmico, tenho tentado rastrear algumas questões que tem aparecido com frequência nas preocupações de profissionais, colegas e pessoas mais próximas aos museus. No Brasil, a retomada de nossos fóruns democráticos e o fortalecimento dos momentos de encontro serão condições para que ensaiemos novos momentos para o campo museal e para o patrimônio nacional. Que sigamos atentos e constantes na busca por novas perspectivas e, principalmente, nossos fazeres, conectados aos anseios e às necessidades do presente e da sociedade.

Fortazela, 31 de Outubro de 2021.

Museólogo e educador do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará - Mauc/UFC. Mestre em Museologia e Patrimônio pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio [PPG-PMUS] - Convênio UNIRIO/MAST (2018). Bacharel em Museologia pelo Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (2016). Técnico em Meio Ambiente pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA/Campus Vitória da Conquista (2012). Pesquisador associado da Coordenação de História, Cultura e Memória da ONG Carreiro de Tropa - CATROP, do Núcleo de Memória da Museologia no Brasil (NUMMUS/UNIRIO), do Grupo de Pesquisa Memória e Preservação da Museologia no Brasil (UNIRIO), do Grupo de Estudos e Pesquisa em Cultura, Informação, Memória e Patrimônio (GECIMP/UFPB) e do Grupo de Pesquisa Educação Museal: conceitos, história e políticas (GPEM/MHN/IBRAM). Temas de pesquisa: Tropeirismo: memória e patrimônio cultural; História e memória da Museologia no Brasil; Abolicionismo e museus; Musealização, Patrimonialização e Educação Museal. Profissional registrado junto ao Conselho Regional de Museologia da 1ª Região (COREM 1R 0510 - I). Desde fevereiro de 2019, atua como Coordenador do Núcleo Educativo do Mauc/UFC.

REFEÊNCIAS

BAZIN, Germain. The Museum Age. New York: Universe Books, 1967.

CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. Trad. Heloísa P. Cintrão e Ana Regina Lessa. 2.ed. São Paulo: Edusp, 1998.

COLETIVO 4MAIS1 (Anatasha Lochi; Chimenia Sczesny; Danielle; Teitiane Oliveira; Vinícius José). Uberização museal: uma etapa antecessora da extinção laboral? Disponível em: https://medium.com/@coletivoquatromaisum/lutamos-pela-parceria-entre-todos-os-profissionais-que-comp%C3%B5e-o-corpo-museal-brasileiro-pois-58b071233716 Acesso em 28 out. 2021.

REDE DE EDUCADORES DE MUSEUS DO BRASIL – REMBR; COMITÊ DE AÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DO ICOM – BRASIL. Carta aberta dos educadores museais brasileiros sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 na Educação Museal no Brasil. Disponível em: http://www.icom.org.br/files/Carta_Aberta_e_Recomenda%C3

%A7%C3%B5es_para_Educa %C3%A7%C3%A3o_Museal_no_Brasil.pdf Acesso em 28 out. 2021.

Da mitologia grega Lete ou Léthê é esquecimento. Quem bebe a água do Rio Lete tem a memória suprimida de toda e qualquer reminiscência. Quem esquece de algo, objetos, fatos, tarefas a cumprir são pessoas esquecidas. O esquecido é aquele que causa embaraço na vida em sociedade. Por que se cobra tanto o não esquecer? Do antigo testamento temos: “Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno” (Dt 8:11). Ainda nesse capítulo “Será, porém, que, se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis” (Dt 8:19).

São alertas que ouvimos, desde fatos históricas, como: “Não esqueça a luta de classes”, de Mao Tsé-Tung, ou de fatos diários, quando a mãe diz ao filho “Não esqueça o agasalho, vai chover”.

No nosso mundo tecnológico, no mundo da informação, é praticamente inconcebível pensar em esquecimentos. Vivemos na rede, interconectados milhares de sistemas de dados, bancos, suportes, arquivos digitais, … Informações guardados em supermáquinas espalhadas pelo mundo, num crescente processo acelerado de guarda de dados. É notória a preocupação mundial com acervos, memória e veiculação de informações. Existe uma nítida preocupação para que não se perca, extravie, e esqueçamos da nossa história, tradição e cultura. Enfim, tudo o que compõe a vida humana.

Mesmo com todo esse cuidado, esforço e tecnologias, o esquecimento é fato. Quem bebe do Lete é conduzido as suas profundezas, às águas do esquecimento – ficam sem memória, perdem a lembrança. Então vivemos esquecendo objetos, ações, fatos? Apagamos as lembranças da nossa memória? Ou deixamos as lembranças apenas adormecidas? Conforme conjectura Freud.

Aqueles que compartilham das águas do Lete estão espalhados na sociedade. São vários. Agem de diversas formas e através de certas circunstâncias. Como as doenças e acidentes que acometem a memória e deteriora a cognição – Alzheimer. Como ações na área de tecnologia com computadores programados para distribuir falsas informações, com destaques sensacionalistas, ocasionando boatos com a intenção obter ganhos políticos, sociais, financeiros – fake News; assim criando uma outra realidade, sucumbindo o fato real ao esquecimento. Como ações de cunho governamental, com o apagamento de fatos pelo não registro, ou pelo registro indevido da realidade, com alteração e imposição de pontos de vista. Ou pela falta de manutenção adequada em acervos, museus, arquivos e pelo não investimento correto na salvaguarda do nosso patrimônio histórico e cultural.

O infortúnio é também um usuário do Lete, pois não gostamos de lembrar de fatos desagradáveis, que traga angustia e desconforto. O esquecimento coletivo por infortúnio pode tanto ocorrer pela recusa de sua sociedade em relembrar, como por ordem impositiva de seus governantes. A exemplo, no século V, a.C., em Atenas, quando Frinício escreveu e representou a tragédia “A Tomada de Mileto”, fez com que os Atenienses relembrassem, vivessem nos seus íntimos fatos que causavam sofrimento. Em vista disso, por decreto, a peça foi proibida de ser representada e esse assunto foi banido da rememoração. O registro ou não de um fato cívico é um ato de monitoramento. O episódio não registrado é condicionado ao esquecimento

O fazer social/político de uma época cria processos de esquecimento, conforme seu poder/interesse, de acordo com seu espetáculo. “Mas é a especialização do poder, a mais velha especialização social, que está na raiz do espetáculo. O espetáculo é, assim, uma atividade especializada que fala pelo conjunto das outras” (DEDORD, 2003, p. 21). Mesmo assim, como toda força da supremacia política/econômica/social dominante, nem tudo pode ser apagado, nem tudo pode ser levado ao banho no Lete. O esquecimento deixa vestígios, são sentimentos de déjà vu, objetos abandonados, relíquias, lugares marcantes, sabores, cheiros, canções, … O esquecimento é algo real, lembrado na nossa história e está diretamente relacionado com a memória. O dizer “não esqueça” se conecta com o dizer “lembre se”, atrelado a vários “lugares de memória”.

De acordo com cada situação o esquecimento pode ser nocivo ou benéfico. Afinal, a falta do esquecimento, a lembrança de tudo, tornaria nossas vidas insuportáveis, como no conto de Jorge Luís Borges – “Funes o memorioso”, que versa sobre um rapaz com uma memória incrível, tudo era capaz de memorizar, livros inteiros, fatos diários, pormenores; tão grande era sua capacidade de guardar os fatos e histórias que não conseguia articulá-los, não sabia elaborar os conhecimentos. Já na “Divina Comédia”, de Dante Alighieri, o esquecimento é prioridade, a segunda parte da obra traz um trecho sobre o Rio Lete. Narra a capacidade dele de apagar os pecados dos pecadores, após beber a água do rio e assim eles poderão ser conduzidos do purgatório ao céu.

Temos dois rios: O Rio Mnemósine (concede memória total) e o Rio Lete (confere esquecimento total) você beberia a água de qual rio?

João Pessoa, 24 de Outubro de 2021.

Doutoranda em Ciência da Informação PPGCI/UFPB. Mestra em Artes Cênicas/UFPB (2018). Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas na Administração Pública/UEPB (2010), em Fundamentos Metodológicos da Apreciação e Critica no Ensino de Arte/UFPB (1997). Possui graduação em Educação Artística (1995) e em Arquitetura e Urbanismo (1996) ambas pela UFPB. Atualmente é professora efetiva: de Educação Básica II, da Prefeitura Municipal de João Pessoa e de Educação Básica III, do Governo do Estado da Paraíba. Membro da ONG Maré Produções Artísticas e Educacionais e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Cultura, Informação, Memória e Patrimônio - GECIMP/UFPB. tem experiência na área de Administração Pública atuando, principalmente, com elaboração e acompanhamento de projetos culturais.

REFERÊNCIA / INDICAÇÕES

ASSMAN, A.. Espaços da recordação. Campinas/SP: Ed. Unicamp, 2011.

BORGES, J. L. Funes, o memorioso. In: BORGES, J. L.. Ficções. São Paulo: Ed. Globo, 1999.

DEDORD, G. A sociedade do espetáculo. 1ª. Coletivo Periferia. 2003. GORENDER, Miriam Elza. Tempo e memória. Cogito, Salvador, v. 12, p. 36-40, 2011. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-94792011000100007&lng=pt&nrm=iso>. Acessos em18 out. 2021.

YERUSHALMI, N. L. [et al.]. Usos do esquecimento. Campinas/SP: Ed. Unicamp, 2017.

O que levaria uma esposa a conservar, em representações, a rotina intelectual do esposo e se dá corpo e alma na realização dos projetos e atividades dele? O que estaria por trás de tudo isso? Por que conservar tudo o que se passa e guardar a memória de pessoas, de fatos e de eventos? É difícil trazer à tona os verdadeiros motivos que levaram essa esposa a tais procedimentos. No entanto, as atitudes visionárias de uma companheira de todas as horas, o afã de ver os frutos de um trabalho feito com amor, e o orgulho da pessoa amada poderiam explicar os motivos de uma constante seleção de informações representadas de diversas formas, particularmente em forma de documentos.

O espírito conservador ou talvez uma medida maior de apego aos fatos, a importância dada aos acontecimentos do dia a dia, o desejo de perpetuar as lembranças, de tornar sempre presente os tempos idos, tudo isso talvez explicaria a atitude da Sra. Clemilde na criação do Arquivo Afonso Pereira. Grande era sua ânsia de prevalecer sobre o esquecimento a ponto de atualizar os fatos em representações como fotos, recortes de jornais, relatórios, certificados, diplomas, enfim, documentos os mais diversos. Acima de tudo está a valorização dos ideais de uma pessoa amada e admirada por sua sabedoria, por sua intelectualidade e pelo seu espírito caridoso. O que mais poderia ser? O amor se revela, não só em palavras, mas, principalmente, em ações que – no caso da Sra. Clemilde – se traduzem pelo ato de guardar para a memória. E por que guardar? Quando se dá o devido valor a uma vida ou pessoa, é natural querer sua perpetuação. Logo, o motivo é guardar para perpetuar, guardar para a memória. Por que tanta importância dada aos documentos? Os documentos traduzem um passado vivido com intensidade, prazer e crescimento, mas também lembram momentos difíceis e duras experiências; são suportes carregados de informações – instrumentos de reflexão de um passado que se atualiza por meio de sinapses que ocorrem no cérebro humano como resultado das lembranças carregadas de emoção. As informações recebidas relacionadas ao conhecimento prévio produzem uma cadeia de outras relações que vão culminar em novos conhecimentos e gerar novas emoções. Dessa forma, os documentos têm sua importância como instrumentos que viabilizam a memória, tanto individual quanto coletiva.

Teria a Sra. Clemilde consciência de tudo isso, ou ela agiu simplesmente movida pela intuição de uma esposa que sabe amar e ser amada? Acreditamos que um bom relacionamento conjugal foi somado ao conhecimento e à intuição que estiveram sempre presentes nas suas ações. Ela foi visionária, enxergou o invisível, planejou a vida a dois em um clima de trabalho, mas com amor e dedicação. Previu o futuro e o arquitetou com peças do presente que, dia após dia, se acumulavam para servir no futuro. Esse futuro que se tornou passado e presente pode ser visto em várias nuances, por diversos olhares e em múltiplas circunstâncias. Como revê aquilo que ficou no passado? Os documentos nos dão essa lente milagrosa pela qual atualizamos as coisas passadas. Sabiamente, a Sra. Clemilde foi unindo as peças do quebra-cabeça, dia após dia, ano após ano até o fim marcado pela transferência eterna do seu esposo para outra vida. Assumiu o papel de esposa e companheira em todas as ocupações e somou suas habilidades no exercício da profissão: ensinar e educar.

O professor Afonso Pereira não teria registrado toda a sua trajetória de vida e trabalho nos pormenores e acuidades como fizera a Sra. Clemilde. Sua modéstia e simplicidade o impediria de fazê-lo. Foi necessária a presteza da esposa a fim de supervalorizar o trabalho do seu cônjuge. O desejo que ela tinha de que todos o reconhecessem como tal, a levou a preservar tudo para a memória. Haveria outro motivo para a Sra. Clemilde registrar com esmero todas as realizações do seu esposo e companheiro? Talvez a psicologia tenha alguma explicação. Onde estaria a questão da realização pessoal? Ela poderia ter se realizado plenamente ao compartilhar dos privilégios intelectuais do esposo. Trabalharam juntos, construíram juntos, cresceram juntos, realizaram juntos e foram felizes juntos.

Graças a essa trilha documentada, hoje, temos um arsenal de referenciais de memória para alimentar a história da educação na Paraíba e a história de diversas instituições.

Essa mulher em evidência esteve entre papéis em duplo sentido; literalmente ela viveu entre papéis: colecionou material impresso, selecionou documentos, fotos, suportes bibliográficos e os preservou; noutro sentido, ela exerceu vários papéis: o de esposa, de companheira, de mãe, de amiga, de educadora, de secretária, de documentalista, de escritora. Foram mais de 90 anos vividos plenamente entre papéis.

João Pessoa, 17 de Outubro de 2021.

Mestrado em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba (2009) e graduação em Biblioteconomia pela mesma instituição (2006). Bibliotecária da UFPB/NDHIR, atuando principalmente no tema: memória, representação da informação, patrimônio cultujral. (Texto informado pelo autor)

REFERÊNCIAS

SILVA, Clemilde Torres Pereira da. Entrevista concedida a Ilza da Silva Fragoso em 02 de maio de 2007. João Pessoa, PB. 2 fitas cassete (50 min.)

SILVA, Clemilde Torres Pereira da. Noventa anos de Afonso Pereira. João Pessoa: Ed. Unipê, 2007

O Quinteto da Paraíba é formado por instrumentos musicais de cordas. Sua formação material tem supedâneo na estrutura musical europeia, notadamente, a partir da formação erudita do tradicional quarteto de cordas, formação utilizada em demasia no período da chamada música clássica. A essa formatação adicionou-se a força inexorável do contrabaixo como elemento fundante de um novo caminho rítmico e harmônico, firmando o quinteto de cordas como uma síntese sinfônica que se coaduna à música contemporânea.

A manifestação artística e o meio social podem ser consideradas indissolúveis, posto que, de maneira majoritária, a expressão artística é reflexo do contexto sociocultural de quem a produz. Os indícios contidos nos escritos/documentos/objetos do Quinteto da Paraíba que transparecem a memória e a identidade de sua produção musical e/ou de sua estrutura social, são traços relevantes para (re)significar a memória e a identidade do Grupo.

O arquivo do Quinteto da Paraíba é dotado de escritos que remetem à compreensão da constituição da memória e da identidade da produção musical do Grupo pautada nos vestígios informacionais de uma escrita de si, que cristaliza seu legado no contexto sociocultural do Nordeste brasileiro. Pode-se dizer que os integrantes do Quinteto da Paraíba preservaram a autoimagem do Grupo, ao acumular cartas, fotografias, matérias de jornais, programas de concertos, entre outros escritos, que revelam seu itinerário em uma constância de acontecimentos, ao mesmo tempo que revela as diferentes etapas de sua trajetória musical, desde as tocadas ‘queijos e vinhos’ até a constituição de um grupo de música de câmara incomum que estabeleceu uma sonoridade própria a partir dos acordes armoriais.

Os escritos do Quinteto da Paraíba registram especificidades das práticas musicais e revelam os traços representativos da memória do Grupo, como as fotografias, ao registrar os músicos que integraram o Grupo; já as correspondências apontam as relações profissionais e pessoais com outros artistas; os programas de concertos evidenciam os lugares onde realizaram apresentações; as matérias de revistas especializadas apresentam críticas que enaltecem a produção musical do Grupo; os recortes de jornais, que publicam desde a participação do Quarteto Ravel em coquetéis à consolidação do trabalho do Grupo, com a divulgação de sua efervescente produção musical. Portanto, seus escritos evocam lembranças, (re)significam fatos, constroem e/ou reforçam narrativas, por isso se constituem artefatos da memória do Grupo.

Salvador, 10 de Outubro de 2021.

Professora Adjunto do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia nos Cursos de Arquivologia e Biblioteconomia. Docente colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da UFBA. Doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba. Mestra em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba. Especialista em Ensino-aprendizagem pela FIP. Possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal da Paraíba. É pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Mediação e Comunicação da Informação (UFBA), bem como, do Grupo de Estudos e Pesquisa em Cultura, Informação, Memória e Patrimônio (UFPB). Atua nas áreas de Mediação da Informação; Mediação cultural; Mediação da Leitura; Organização e Representação da Informação; Memória e Identidade; Informação Musical.

A proposta do governo Bolsonaro para a Reforma Tributária apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no dia 5 de agosto de 2020 em audiência na Comissão Mista da Reforma prevê tributo sob a venda de livros com alíquota de até 12% – percentual sugerido pelo governo para a Contribuição de Bens e Serviços (CBS) — imposto que deve unificar os tributos federais que incidem sobre o consumo como parte das medidas da Reforma Tributária. A proposta (Projeto de Lei 3887/2020), que tramita no Congresso Nacional, se entrar em vigor da maneira como o governo pretende, as consequências são inimagináveis, podendo resultar no encarecimento do livro, tornando-os ainda mais inacessíveis do que já são para grande parte da população e, consequentemente, na limitação à circulação da informação.

A proposta do atual governo que taxa o livro em até 12% vai de encontro à história de isenções tributárias do setor livreiro no Brasil que remonta à década de 1940, quando o escritor e então deputado federal Jorge Amado (1912-2001) conseguiu aprovar uma emenda em que estava vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios “lançar impostos sobre” papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros, e que foi regulamentada na Constituição Federal de 1946 e aprimorada nas Constituições seguintes, mesmo na de 1969, no auge do regime civil-militar. A ideia era impedir que o preço destas mercadorias, que poderia ser agravado por eventuais aumentos, pudesse ser um entrave para a circulação das informações e o acesso ao conhecimento, que chegava às escolas e universidades por meio dos livros. Outra preocupação, à época era garantir, de alguma forma, que governos autoritários não pudessem se utilizar do aumento dos impostos sobre estes bens culturais, encarecendo-os e dificultando o acesso às pessoas e impedindo que não pudessem se informar e se instruir.

Em 1988, a Constituição Federal, a chamada “Constituição Cidadã”, estabelece vedação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em instituir impostos sobre os livros, os jornais, os periódicos e o papel destinado à sua impressão (artigo 150, inciso VI, alínea d), além de templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos etc. E em 2004, na gestão do Presidente Lula, uma lei federal isentou a cadeia produtiva do livro – editores, livreiros e distribuidores – de algumas contribuições sociais, especificamente as alíquotas referentes ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Como resultado, entre 2006 e 2011 o valor médio dos livros diminuiu 33%, com um crescimento de 90 milhões de exemplares vendidos. Pela proposta (artigo 21 do PL 3887/2020), ficam isentos da Contribuição sobre Operações com Bens e Serviços (CBS): I – os templos de qualquer culto; II – os partidos políticos, incluídas as suas fundações; III – os sindicatos, federações e confederações; e IV – os condomínios edilícios residenciais. Ou seja, os livros, os jornais, os periódicos e o papel destinado à sua impressão ficam de fora desse rol. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende o retorno da oneração dos livros argumentando que a isenção tributária que é garantida pela Constituição Federal para a venda de livros está beneficiando apenas os brasileiros mais ricos e, por isso, deve ser revista.

Desta forma, ainda de acordo com o órgão e o ministro, o governo passaria a arrecadar dinheiro com essa tributação e poderia encaminhar esse recurso a políticas destinadas aos mais pobres: – “Vamos dar o livro de graça para o mais frágil, para o mais pobre. Eu também, quando compro meu livro, preciso pagar meu imposto. Então, uma coisa é você focalizar a ajuda. A outra coisa é você, a título de ajudar os mais pobres, na verdade, isentar gente que pode pagar”, disse o ministro ao responder o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) durante a audiência pública realizada em 5 de agosto de 2020. Em outras palavras: para o atual governo, livro no Brasil é coisa de rico, consumido apenas as classes A e B, contrariando o que registram as pesquisas e as inúmeras evidências, como é o caso da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2019-2020), realizada pelo IPL (Instituto Pró- Livro), em parceria com o Itaú Cultural e aplicada pelo IBOPE Inteligência que indica a existência hoje de cerca de 27 milhões de brasileiros nas classes C, D e E que são consumidores de livros; o site de e- commerce Picodi.com que apontou o Brasil é o 8° país que mais compra livros e a pesquisa “Bibliotecas Comunitárias no Brasil: Impacto na formação de leitores”, coordenada pelo Centro de Cultura Luiz Freire (CCLF) de Olinda (PE) juntamente com o Grupo de Pesquisa Bibliotecas Públicas do Brasil, da Universidade Federal do Estado do Rio (UNIRIO), e o Centro de Estudos de Educação e Linguagem da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com a apoio da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias (RNBC) que apontou que 86,7% dessas bibliotecas estão localizadas em zonas periféricas de áreas urbanas em regiões de elevados índices de pobreza, violência e exclusão de serviços públicos e que apesar dessa realidade essas bibliotecas são acessíveis e envolvidas com suas comunidades, seus espaços são pensados para assegurar práticas de leitura compartilhado, têm acervos que priorizam o letramento literário e as pessoas que têm acesso e frequentam esses espaços gostam de ler, sabem da sua importância e têm interesse pela leitura.

O que tem sido feito e o que ainda é possível fazer? Desde que a proposta foi apresentada em agosto de 2020, há uma mobilização de várias vozes da sociedade civil e também de uma fração da classe política comprometida reagindo a mais essa tentativa de desmonte do setor do LLLB no Brasil. Oito entidades ligadas ao mercado editorial divulgaram um manifesto intitulado “Em defesa do livro”; o Conselho Federal de Biblioteconomia(CFB) tornou pública em suas redes uma Carta endereçada ao ministro da Economia Paulo Guedes; uma Campanha contra a proposta de reforma tributária intitulada “Defenda o Livro: Diga Não à Tributação de Livros” foi lançada na plataforma Change.org e reuniu mais de 1.400.000 (um milhão e quatrocentas mil) assinaturas; a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias (RNBC) e o Centro de Cultura Luiz Freire (CCLF) promoveram live para discutir os impactos da taxação do livro no Brasil; a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo e a Revista Biblioo promoveram o curso “Livro tributado: o que está em jogo?”, 100% online e gratuito; a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Livro, da Leitura e da Escrita realizou, por meio da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, audiência pública com o tema “taxação de livros e o direito à educação e à cultura”, com o objetivo de ouvir explicações do governo sobre a proposta apresentada. Há ainda a iniciativa liderada pelo senador Randolfo Rodrigues e já subscrita por vários senadores para iniciar a tramitação da PEC 315, que altera a redação do artigo da Constituição que “diz respeito, entre outras coisas, à imunidade do livro. Pela nova redação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios ficariam proibidos de ‘instituir tributo sobre livros, jornais, periódicos, sejam físicos ou eletrônicos, e o papel destinado a sua impressão”.

Sendo assim, diante de uma proposta que deixa claro que o Estado se exime de qualquer responsabilidade em relação ao futuro do país, no que toca ao desenvolvimento da educação, da cultura e da ciência, é preciso defender a não taxação do livro com responsabilidade e compromisso social, inclusive, retomando o debate sobre a criação do Fundo Pró-Leitura, idealizado para financiar programas de incentivo à leitura, tema do PL 1.321/116 que desde 2019 está estacionado na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Marcia Leite, da Editora Pulo do Gato, afirmou no Manifesto da Rede LEQT, que “onerar o livro não salva a economia, abate a cidadania”.

A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte A gente quer saída por toda parte (Titãs – Comida).

João Pessoa, 03 de Outubro de 2021.

Bibliotecária-Documentalista, Mestra em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Especialista em Gestão Cultural pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Licenciada em Pedagogia (UPE) com especialização em Recursos Humanos para Educação em Espaços Escolares e Não Escolares (FAFIRE). Atualmente é Bibliotecária-Documentalista da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com atuação em biblioteca universitária, além de experiência com planejamento, implementação e avaliação de politicas públicas para bibliotecas públicas. Membro dos Grupo de Pesquisa Bibliotecas Públicas no Brasil: reflexão e prática, do Departamento de Estudos e Processos Biblioteconômicos - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, do Observatório de Cultura e Políticas Culturais - ObservaCult/UFPB e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Cultura, Informação, Memória e Patrimônio -Gecimp/UFPB, dedica-se à pesquisa no campo da Cultura, Bibliotecas Públicas, Educação, Informação Social, com foco em Políticas Públicas para Cultura, Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas Públicas (municipais, escolares e comunitárias) e Gestão Cultural. Possui experiência em gestão de equipamentos culturais; bases de dados bibliográficas; repositório institucional, planejamento e execução de ações de fruição e formação cultural e literária; produção de eventos voltados ao setor LLLB. Também realiza consultorias em Biblioteconomia; avaliadora Ad hoc (análise de projetos culturais); trabalhos técnicos (catalogação na fonte, ISBN, orientação e normalização de trabalhos acadêmicos). É Presidente da Associação Profissional de Bibliotecários da Paraíba - ABPB-PB, Conselheira de Cultura de João Pessoa, Articuladora do Fórum Paraibano do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas Fliteca/PB, integra o Fórum dos Fóruns de Cultura PB e o Coletivo Liga Bibliotecária.

REFERÊNCIAS:

FERNANDEZ, Cida.; MACHADO, Elisa.; ROSA, Esther. O Brasil que lê: Bibliotecas comunitárias e resistência cultural na formação de leitores. Olinda: CCLF; Brasil: RNBC, 2018. Disponível em: https://rnbc.org.br/wpcontent/uploads/2020/01/Ebook- OBrasilquele.pdf. Acesso em 02 jun.2021

Ao discorrer sobre a Semana Nacional de corpos desaparecidos é importante avaliar alguns aspectos relacionados a essa temática. Trata-se de um movimento nacional em busca de reconhecimento de pessoas ignoradas por parte de familiares. Nesse contexto, antes de falar sobre o tema em questão, vamos informar que o PLID é o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, do Ministério Público do Estado de São Paulo. O Programa efetua um cadastro de desaparecimentos que usa e sistematiza dados de diversas fontes, assim auxiliando no processo de localização e/ou identificação de pessoas desconhecidas. Embora o trabalho do PLID não substitua a apuração realizada pela Polícia Civil, é possível encaminhar casos para serem acompanhados de forma complementar. Para tanto, é disponibilizado um formulário de cadastro e há a possibilidade de envio de foto da pessoa desaparecida para publicação em rede social do programa.

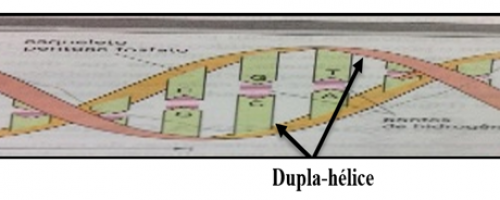

O PLID foi criado pelo MP-RJ e há perspectiva de implantação pelos outros Ministérios Públicos estaduais, tornando-se um rico banco de dados nacional denominado SINALID (Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos), é válido ressaltar sobre o arquivamento de dados de um corpo ignorado e a coleta de material biológico para o banco de dados nacional, ainda uma pequena informação sobre o DNA. A Figura 1 apresenta resumidamente a estrutura do DNA, evidenciando a DUPLA-HÉLICE. (Ácido Desoxirribonucleico).

No início da década de 1950, os cientistas sugeriram que a molécula de DNA é formada por um polímero helicoidal composto por duas fitas, porém só em 1953 esta formação helicoidal foi detalhadamente descrita com uma molécula que no lado de dentro da dupla-hélice encontrava todas as bases e no lado externo os açúcares-fosfatos. As informações registradas nos laudos de exame de DNA proporcionam a produção de documentos que permitirão uma possível identificação com o confronto genético armazenado no banco de dados do laboratório forense. Muitos fragmentos de músculos, ossos e outros vestígios, ou seja, os mais variados suportes, encontrados em locais de crime são encaminhados por meio de ofícios das autoridades envolvidas na identificação de um corpo ou exames de paternidade. O fato de um corpo encontrar-se na condição de não identificado acaba fazendo com que seus familiares procurem os núcleos de DNA para confrontar material genético, tentando identificar possíveis parentes, para determinar se dois indivíduos possuem mesmo vínculo biológico ou não, onde são comparadas as sequências de DNA das amostras entre eles. Sob essa ótica a sequência de DNA se configura como de grande relevância social e legal para a recuperação de dados informacionais.

Inicialmente é válido ressaltar sobre os fluxos das informações genéticas, que propiciam a geração de arquivos memoriais das atividades humanas, contribuindo assim para organização, acesso e uso da informação estabelecendo processos de armazenamento e recuperação qualificada da mesma, como prioridade social. A interação entre os estoques de informação, ou seja, os arquivos que constituem a memória registrada e organizada que forma a base da atividade humana do indivíduo tem um propósito de comparar as sequências genéticas dos parentes com os corpos não identificados, visa entre outras finalidades a de harmonizar e diminuir o distanciamento entre os sistemas de redes, para que as informações genéticas das partes envolvidas na transferência de informação abranjam todos os arquivos de DNA ou ADN da cadeia. A memória assim registrada constituiu e constitui ainda a base de toda a atividade humana, a existência de um grupo social seria impossível sem o registro da memória, ou seja, sem os arquivos. A vida mesma não existiria a menos sob a forma que nós conhecemos sem o DNA, ou seja, a memória genética registrada em todos os primeiros arquivos (JARDIM apud LODOLINI, p.4,1995).

Ademais, é extraordinário destacar que o PLID busca, ainda, desenvolver estudos e fazer apontamentos acerca do necessário desenvolvimento de políticas públicas voltadas à questão do desaparecimento de pessoas, bem como firmar convênios que demonstrem ser possível o aprimoramento das investigações de busca. A molécula de DNA é a principal fonte, o principal recurso arquivístico no universo da vida, ela guarda a informação contida no caminho evolutivo das espécies, e dada à peculiaridade da maneira como ele se replica, responde ainda pela identidade do indivíduo.